CASANOVA 1725-2025:

L’eredità di un mito tra storia, arte e cinema

29 agosto – 2 novembre 2025

Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo, Primo piano

A cura di

Gianni De Luigi

Monica Viero

Luigi Zanini

![]()

Percorso espositivo

Giacomo Casanova

Una biografia rocambolesca

Ben pochi personaggi storici possono vantare di essere noti in ogni angolo del pianeta e di essersi trasformati nel tempo in un’icona: essere un Casanova significa ancora oggi essere un seduttore impenitente, un libertino incallito, un avventuriero senza scrupoli.

Ben pochi personaggi storici possono vantare di essere noti in ogni angolo del pianeta e di essersi trasformati nel tempo in un’icona: essere un Casanova significa ancora oggi essere un seduttore impenitente, un libertino incallito, un avventuriero senza scrupoli.

Ecco, dunque, che il suo mito sviluppatosi mentre ancora era in vita e tenacemente alimentato nei secoli successivi, ne avrebbe perfino alterato la memoria e una reale ed equilibrata sintesi degli avvenimenti legati alla sua vita. Lo stesso Casanova ne fu complice, attraverso quanto raccontò nelle proprie Mémoires.

Nacque a Venezia nel 1725, forse dalla relazione illegittima tra il nobile Michele Grimani e un’attrice. Laureato in diritto all’Università di Padova, iniziò ben presto una vita a dir poco avventurosa. Di idee libertarie, entrato a far parte della massoneria, manifestamente irrequieto sia intellettualmente che sentimentalmente, la sua fama lo rese persino sospetto agli Inquisitori di Stato di Venezia, tanto da essere detenuto nelle prigioni dei Piombi dove nel 1756 fu protagonista della celeberrima evasione notturna, forse in parte romanzata ma di sicuro da lui stesso descritta e celebrata. Da quel momento iniziò il suo lungo e movimentato esilio europeo.

Il ritorno a Venezia, nel 1774, lo vide in ristrettezze economiche tali da dover, forse per la prima volta, trovare un mezzo di introiti stabili, e l’ormai maturo Casanova scelse la via della letteratura, non dopo aver tentato un servizio, presto fallimentare, di “confidente”, ossia spia, degli stessi Inquisitori di Stato che lo avevano imprigionato anni prima.

A questo periodo risalgono le sue opere più celebri, quali la traduzione dell’Iliade e i libelli raccolti negli Opuscoli Miscellanei, impresa enciclopedica sui più svariati argomenti, usciti in soli sette fascicoli a pubblicazione mensile, testimonianza della profonda e vasta cultura del Casanova, tra proposte di novelle, romanzi epistolari e articoli d’opinione, saggi politici e autobiografici.

Arrivò a reinventarsi impresario teatrale, tentando di istituire a Venezia un teatro della Commedia Francese. Facendo ospitare le prime rappresentazioni al teatro di S. Angelo, promosse l’iniziativa pubblicando un periodico settimanale, Le Messager de Thalie, utile a presentarne il palinsesto.

L’iniziativa non ebbe seguito a causa dello scarso riscontro di pubblico, mentre la pubblicazione dell’ultimo testo satirico, Né amori né donne, ovvero La stalla ripulita, con il quale sotto il velo della mitologia metteva alla berlina un rappresentante della nobile famiglia veneziana dei Grimani per una spiacevole questione di denaro, ebbe grande risonanza e gli costò il definitivo esilio.

Ormai avanti negli anni e disilluso, accettò nel 1785 il posto di bibliotecario nel castello di Dux, in Boemia, al servizio del conte di Waldstein. Qui, per sopravvivere a un triste e, per lui così assetato di esperienze, sterile isolamento, si dedicò a frequenti scambi epistolari con amici e confidenti e alla stesura dell’Jcosameron, malinconico ma arguto romanzo utopistico.

Ma il vero antidoto alla noia e alla tristezza dei giorni della decadenza fu per Casanova la compilazione delle sue monumentali Memorie. Nell’Histoire de ma vie, ripercorre infatti tutte le vicende della sua vita straordinaria dalla nascita al 1774, probabilmente restio a narrare gli ultimi tristi decenni della propria esistenza interrotta dalla morte nel 1798.

Un dipinto e una locandina

Due ritratti a confronto

Il dipinto qui esposto raffigura un elegante e raffinato uomo del Settecento vestito secondo i canoni della moda dell’epoca, con finiture e accessori identici a quelli presenti nel ritratto del conte di Colloredo, sempre opera del Longhi.

Il gentiluomo sorregge nella mano destra un piccolo libro rilegato e accanto a lui, appoggiati su di un tavolo, si scorgono altri tre volumi.

La somiglianza con i ritratti di Giacomo Casanova, in particolare con quello attribuito ad Anton Raphael Mengs del 1767, confermerebbe l’identità del celebre veneziano.

Il ritratto è databile grazie alla foggia dell’elegante velada (marsina) e della camisiola (gilet o sottomarsina) coordinate per stoffa e ricamo argenteo e che corrispondono alla moda del periodo in cui Casanova compì un viaggio in Russia (1765), invitato alla corte di Caterina II.

L’atteggiamento dell’effigiato è frutto di una posa aggraziata ma al contempo studiata, come la posizione della mano sinistra e alcune galanterie che segnalano raffinatezza e distinzione.

Tra queste, l’anello al mignolo della mano destra, un brillante incastonato su montatura d’oro e l’acconciatura incipriata da una polvere quasi certamente profumata.

Il collo è cinto dal solitaire, un nastro nero usato per trattenere una coda di capelli o la parrucca, in contrasto cromatico coi nivei merletti a fuselli che, sbuffanti a stento dallo scollo del gilet, ricadono flosci e copiosi ai polsi.

La locandina del film introduce invece una storia diversa, dove l’immagine di Giacomo Casanova è reinterpretata sotto la luce artificiale dei riflettori. Fellini, dalla lettura delle Memoires di Casanova, matura nei suoi confronti una profonda e convinta avversione: di lui disse che non era un’artista e che aveva soltanto scritto una specie di elenco telefonico.

Lo interpreta come un ragioniere, un contabile, un playboy di provincia che crede di aver vissuto ma non è nemmeno nato. Una figura che ha girato il mondo senza mai esistere, che ha attraversato la sua vita come un fantasma errante.

Odiava questo personaggio vuoto, prigioniero della propria ossessione per il sesso e l’apparenza, e fece quindi un film sul vuoto esistenziale, su un tizio che non smise mai di recitare e che dimenticò invece di vivere sul serio.

Il Casanova di Fellini, alla fine, divenuto lui stesso una marionetta, si fissa meccanicamente nella contemplazione senza speranza del suo universo femminile.

È per il regista anche il simbolo dell’artista bloccato nella dimensione nevrotica dell’illusione creatrice, motivo da lui riconosciuto come causa dell’ostilità che gli suscitava.

L’attore Donald Sutherland, scelto da Fellini per il ruolo da protagonista, ruppe drasticamente con la rappresentazione classica ed eroica del seduttore per antonomasia, proponendo invece un Casanova freddo, meccanico, quasi disumanizzato, un automa guidato dal desiderio e dal vuoto.

Il volto dell’attore fu accuratamente plasmato tramite parrucca, cerone pallido e trucco prostetico, rendendo tanto più patetica l’unica cosa vera che gli rimaneva: lo sguardo.

Tra sogno e cinepresa

Una biografia di Federico Fellini

Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993) è stato uno dei più grandi registi e sceneggiatori della storia del cinema. La sua opera ha segnato profondamente la cinematografia italiana e internazionale, grazie a uno stile inconfondibile che mescola sogno, memoria, satira e realismo magico.

Fin da giovane, Fellini mostrò interesse per il disegno e la scrittura umoristica. Trasferitosi a Roma nel 1939, iniziò a collaborare come vignettista e autore radiofonico. Durante gli anni Quaranta, entrò nel mondo del cinema come sceneggiatore, collaborando con registi come Roberto Rossellini, contribuendo al celebre Roma città aperta (1945).

Il suo esordio alla regia avvenne nel 1950 con Luci del varietà, co-diretto con Alberto Lattuada. Il primo successo personale arrivò con Lo sceicco bianco (1952) e soprattutto con I vitelloni (1953), racconto amaro e affettuoso dell’immobilismo provinciale. Il vero riconoscimento internazionale giunse con La strada (1954), vincitore dell’Oscar al miglior film straniero. Seguirono capolavori come Il bidone (1955) e Le notti di Cabiria (1957), entrambi caratterizzati da una forte impronta umanistica e simbolica.

Nel 1960 Fellini rivoluzionò il linguaggio cinematografico con La dolce vita, opera monumentale che riflette sulla crisi dell’uomo moderno. Il film scatenò scandalo e discussioni, ma vinse la Palma d’Oro a Cannes. Con 8½ (1963), Fellini toccò il culmine della sua creatività: un’opera meta-cinematografica che indaga l’identità e l’arte, considerata ancora oggi una delle vette del cinema mondiale.

Negli anni successivi Fellini proseguì nella sperimentazione: Giulietta degli spiriti (1965), Fellini Satyricon (1969), Roma (1972) e Amarcord (1973, secondo Oscar) mostrano un mondo onirico, surreale, grottesco, spesso autobiografico. La figura del circo, la provincia italiana, l’infanzia, la memoria e l’inconscio diventano elementi ricorrenti del suo universo poetico.

Negli anni Ottanta e Novanta continuò a girare film come E la nave va (1983), Ginger e Fred (1986) e La voce della luna (1990), mantenendo intatto il suo stile visionario, anche se meno al centro dell’attenzione pubblica.

Fellini ricevette cinque Oscar (quattro per i film stranieri e uno alla carriera nel 1993), la Palma d’Oro, il Leone d’Oro alla carriera e numerosi altri premi. È considerato un maestro del cinema moderno, capace di trasformare le emozioni, i sogni e la realtà in immagini indimenticabili.

Morì a Roma il 31 ottobre 1993, un giorno dopo il suo 50º anniversario di matrimonio con Giulietta Masina, musa e attrice protagonista di molte sue opere.

Il cinema di Fellini è un viaggio nella mente e nel cuore dell’uomo, dove la memoria si fonde con il sogno e l’invenzione supera la realtà. I suoi film non cercano di rappresentare il mondo così com’è, ma come viene percepito attraverso gli occhi dell’infanzia, del desiderio, della malinconia. Fellini ha trasformato il linguaggio cinematografico in un mezzo poetico e onirico, capace di evocare emozioni profonde attraverso immagini surreali, simboli ricorrenti e personaggi grotteschi, ma sempre umanissimi.

Tessuti e mode eloquenti

I costumi del Casanova di Fellini

Danilo Donati (Luzzara, 6 aprile 1926 – Roma, 2 dicembre 2001) fu scenografo, costumista e scrittore formatosi all’Istituto d’Arte di Firenze e poi, nella stessa città, all’Accademia di Belle Arti presso l’atelier del pittore Ottone Rosai. Compagno di studi di Franco Zeffirelli, nel secondo dopoguerra cominciò quasi per caso a lavorare nel mondo dello spettacolo, dapprima con Luchino Visconti per alcune opere liriche alla Scala di Milano, poi a Roma, chiamato dagli amici di gioventù, primo fra tutti Zeffirelli. Fu nel 1959 che esordì nel campo del cinema, nientemeno che sul set de La grande guerra di Mario Monicelli, vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero del 1960, del Leone d’Oro e di innumerevoli altri premi.

I sei costumi in mostra, confezionati dalla storica sartoria teatrale Farani e oggi parte del loro archivio, sottolineano la convivenza, nello stesso film, di mondi diversi, frutto delle fantasie oniriche e surreali di Fellini: la scena a casa della marchesa d’Urfè è narrata con leggiadri taffetà pastello, mentre i costumi della gara di sesso nella dimora romana, corposi e dal sentore ancora barocco, sono composti da voluttuosi e magniloquenti velluti e rasi colorati.

E ancora la cena a casa del marchese Du Bois, dove tra i commensali della corte spagnola domina assoluto il colore nero declinato in abiti austeri e atteggiamenti tetri, agli antipodi rispetto ai vezzosi membri della corte francese, colti in una variegata esplosione di tinte, fogge e orpelli.

Federico Fellini e Danilo Donati esasperano così il gusto per l’esagerazione e il grottesco dello stile rococò, enfatizzando e talvolta trasfigurando in funzione critica le già eccessive mode del tempo.

Le silhouette volumizzate, i merletti strabordanti e i tessuti sontuosi trasformano così i personaggi in maschere del desiderio, della decadenza e della solitudine.

Ogni costume è pensato non come un semplice ornamento scenico ma come un’esternazione dell’interiorità del personaggio che contribuisce, assieme all’ambientazione, all’estetica artificiale e sospesa del film, dove il corpo viene nascosto, esibito, imbalsamato e messo in scena come un oggetto simbolico, in perfetta sintonia con la visione di Fellini.

Casanova, rinchiuso in una gabbia rivestita di seta, appare come un attore intrappolato nel ruolo di seduttore, incapace di stabilire un contatto umano profondo a causa dell’assenza di autenticità nei suoi rapporti e munito di una corazza estetica che denuncia l’impossibilità di amare, la finzione dell’erotismo e il vuoto esistenziale che permea l’intero film.

La scelta dei costumi è quindi fondamentale per una lettura in chiave d’introspezione psicologica del personaggio, come testimonia in prima persona lo stesso Casanova, nelle Memorie, descrivendo il suo abbigliamento per presentarsi alla corte di Napoli nel 1744:

“Indossai una veste di velluto raso di color rosa, ricamato a lustrini d’oro, e baciai la mano del re […]. Ebbi l’onore di pranzare alla destra della duchessa, che, dopo aver esaminato il mio vestito, si credette in dovere di dirmi che non aveva mai visto una maggiore sciccheria. È in questo modo, signora – le dissi – che io cerco di sottrarre la mia persona ad un esame troppo rigoroso.”

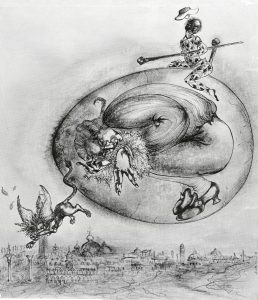

Fare di una pellicola un quadro

I bozzetti del Casanova di Fellini

Nel Casanova il montaggio e la narrazione passano in secondo piano, a vantaggio dell’inquadratura, del “quadro fisso” di immagini meticolosamente studiate e costruite nello Studio 5 di Cinecittà. L’immagine pensata per Casanova è un’immagine controllata da vicino, realizzando le prospettive, i volumi, i colori e soprattutto la luce, secondo fantasia e senza inconvenienti esterni. Da ciò scaturisce un film fortemente “teatrale”, nel quale gioca un ruolo fondamentale tanto la precisione nella ricostruzione degli ambienti quanto la meticolosità nella realizzazione dei costumi, affidati entrambi a Danilo Donati, uno dei grandi maestri del cinema italiano, già collaboratore di registi quali Monicelli, Rossellini, Pasolini, Zeffirelli, Lattuada, e che presterà il suo ingegno e la sua maestria ad una serie di capolavori di Fellini: dal Satyricon (1969) a I Clowns (1970), ad Amarcord (1973).

Questa selezione raccoglie e testimonia il lavoro di Donati per Il Casanova, attraverso una serie di bozzetti di scenografie cinematografiche e di costumi della collezione Cirulli con cui Donati ha prima immaginato e poi dato corpo alle fantasie oniriche e surreali di Fellini. Il Casanova rappresenta l’apice del lavoro di Donati fatto per Fellini. Per questo film, lo scenografo italiano ottenne l’Oscar 1977 per il “Best Costume Design” – il suo secondo, dopo quello per il Romeo e Giulietta di Zeffirelli nel 1969 – a cui si aggiunsero due Nastri d’argento 1977 per la miglior scenografia e per i migliori costumi.

Come testimoniano le tavole di Donati, la cifra artistica del Casanova è tutta in una poetica fatta di vaghezza, di tenui onirismi, di fantasie sfocate, di situazioni e personaggi abnormi e assurdi. Il Settecento felliniano non è l’età dei Lumi, ma un mondo sotterraneo e sepolcrale che ricorda alcune espressioni dell’arte barocca. I toni cupi e notturni dominano emblematicamente le scene veneziane.

Per il suo cinema fatto più “di pittura che di letteratura”, Fellini, insieme a Donati e a Peppino Rotunno, direttore della fotografia, rivisitano forme, luci e colori della pittura del Settecento, da Hogarth a Gainsborough, da Watteau a Chodowiecki, da Francesco Guardi al Canaletto, ma con riferimenti che vanno anche a Tiepolo e a Giorgio De Chirico e alla pittura Metafisica. Come ha spiegato lo stesso Donati, assecondando il lavoro di contaminazione e ibridazione stilistica delle fonti iconografiche di Fellini, il Settecento di Casanova viene “attualizzato” e ridefinito alla luce di un “venezianismo decò” di primo Novecento, o di un surrealismo metafisico che si avvale della preziosa collaborazione, tra l’altro, di artisti come Roland Topor.

Il repertorio iconografico di riferimento è ricavato non solo dalla pittura, ma anche dal teatro d’opera, dalle illustrazioni, dalle scenografie dei balletti, dalle pantomime, dalle maschere popolari. Un repertorio che è esplicitamente citato nel lavoro preparatorio, sia nella sceneggiatura pubblicata da Einaudi, sia nei bozzetti di scena di Donati. Fellini è infatti attratto dalla dimensione “teatrale” e “spettacolare” della figura del letterato veneziano. Il Settecento di Casanova abbraccia una certa idea di scena e di spettacolo che deborda verso il barocco ma anche verso anticipazioni romantiche, anche con riferimenti all’opera verdiana. Il motivo dello spettacolo, della recitazione e dell’artificio domina il film a livello visuale fin dalle prime inquadrature che mostrano una Venezia-teatro, con il Canal Grande che diventa palcoscenico di una festa in maschera, con centinaia di personaggi-spettatori, la musica, fuochi d’artificio, saltimbanchi e la grande testa femminile, simbolo di Venezia, che emerge da sott’acqua. Il teatro e le scenografie sono tutte di interni, a cui fa da contraltare una Venezia notturna e crepuscolare.

Un camerino del Settecento

Dipinti tra mitologia e licenziosità

I tre dipinti qui esposti, che rappresentano Apollo, Venere e Diana, provengono dagli eredi Miari de Cumani, discendenti di due antiche famiglie venete che possedevano vari palazzi, ville e castelli tra Padova e Belluno. Il più celebre a Padova era il palazzo Cumani in Scalona, in via San Gregorio Barbarigo, che ospitava una ricca quadreria, successivamente smembrata e dispersa a causa di alterne vicende familiari.

Nel 1964 Egidio Martini pubblicava i quadri di Venere e Diana come opere della piena maturità di Gimbattista Pittoni e nel 1979 vennero accolti da Franca Zava Boccazzi nel catalogo monografico come capolavori della maturità, postdatandoli al quarto decennio del Settecento.

Tuttavia, dopo l’intervento di pulitura e il loro ingresso nella Steven V. Maksin Family Collection (Las Vegas, Nevada, USA), la loro datazione è ora anticipata alla fine del terzo decennio del Settecento.

Le figure di Apollo, Venere e Diana dialogano in un coinvolgente intreccio di sguardi sensuali, in un gioco d’amore nel quale si può scorgere la figura di Giacomo Casanova, protagonista assoluto di una moltitudine di stagioni erotiche e perfettamente a suo agio in ambienti raffinati e voluttuosi come quello concepito per questi tre dipinti, databili al terzo decennio del Settecento, cioè contemporanei alla nascita di Casanova.

Il suo sguardo acuto e malizioso lo si può ritrovare idealmente negli occhi di Apollo che fissa le nudità di Diana e Venere, l’una languida e assopita, l’altra cosciente e vigile.

Colori chiari e gai, luminosissimi, pelli levigate, lucidi rasi, corpi dalla struttura elastica e ondulata, membra molli e aggraziate, carni rosee e palpitanti di femminee vampe, o turgide e virili da adolescente compiuto, pupille fisse e immobili o palpebre chiuse e sprofondate nel sonno, tutto è delineato in un perfetto cerimoniale rococò.

Questa pittura, raffinata e colta, privilegia il dato esecutivo virtuosistico ed estetizzante senza trascurare la carica erotica nella rappresentazione del rococò veneziano, sofisticato e frivolo, ma pur sempre squisito, piacevole, ameno e colmo di vaghezza.

Tutto è armonia nelle figure attorniate da fedeli amorini alati e da un cane assopito che amplifica il senso di abbandono dei sensi. Ciascun personaggio è seminudo, drappeggiato all’antica, in un’ambientazione vagamente arcadica, ma con un preciso carattere individuale e un’animata mimica del corpo e del volto.

Il rapporto della pittura con il teatro è infatti una persistenza di tutta l’arte figurativa veneziana del primo Settecento, presente nei dipinti su soggetti storici, mitologici o su favole antiche. Questi intenzionali atteggiamenti teatrali delle figure, che oggi potremmo definire quasi cinematografici, mirano soprattutto ai personaggi e alla loro mimica in un «recitar cantando» dagli accenti limpidi, spontanei e immediati, elaborati in modo vezzoso e suadente.

Le tre divinità appartenevano probabilmente a un unico ambiente che potremmo definire un boudoir, ben rievocato da questa intima stanza di Palazzo Mocenigo, elegantemente decorata a stucchi dalle lievi tinte pastello.

Aldo Ravà e il Settecento

Un’apologia di Casanova

Fu solo agli inizi del Novecento che un nutrito gruppo di studiosi iniziò a riscoprire e diffondere gli aspetti meno noti di Giacomo Casanova nel tentativo di riabilitarne la figura, fino ad allora associata principalmente alla fama, conquistata già in vita, di impenitente libertino, truffatore, avventuriero e spia, e di riproporne la dimensione di acuto interprete del suo tempo. Il collezionista e studioso Aldo Ravà (Venezia, 1879-1923) divenne presto uno dei rappresentanti più noti di questa nuova e interessante tradizione di studi. Il suo importante archivio di lavoro e la sua ricca biblioteca sono oggi conservati presso la Biblioteca del Museo Correr. Nato a Venezia da una delle più facoltose famiglie ebraiche cittadine, dedicò tutta la vita agli studi storici e artistici e al collezionismo. I suoi precoci interessi sono testimoniati dai numerosi rapporti con l’ambiente intellettuale e con i principali istituti culturali cittadini, come attestano le sue tessere associative in mostra.

Nel 1907 sposò a Nizza Mary Violet Fenton, raffinata e colta ereditiera di Chicago, con la quale instaurò uno straordinario sodalizio anche intellettuale e che, dopo la morte precoce di Ravà, continuò il suo lavoro e la sua attività di collezionista. Palazzo Cavalli Corner Martinengo sul Canal Grande, già residenza della famiglia Ravà, divenne la spettacolare residenza della coppia e il luogo di raccolta e studio di una straordinaria collezione di libri, carte d’archivio e oggetti d’arte relativi al Settecento veneziano. E proprio a questo secolo e ai suoi protagonisti sono dedicate le importanti monografie di Ravà su Pietro Longhi (1909), Giovan Battista Piazzetta (1921) e Marco Pitteri (1922), e le ricerche su letteratura e teatro, con gli studi su Pietro Chiari e Carlo Goldoni e, naturalmente, su Giacomo Casanova.

Il 1910 si può definire l’anno casanoviano di Aldo Ravà in virtù del suo ritrovamento, alla Biblioteca Querini Stampalia di Venezia, degli Opuscoli veneziani e del Messager de Thalie di Casanova, dei quali si erano perse le tracce. Lo studioso informò tempestivamente l’editore di Lipsia Albert Brockhaus il quale, volendo pubblicare integralmente il manoscritto delle Memoires di Casanova in suo possesso, invitò Ravà a curare una biografia e una bibliografia finalmente complete di Casanova. Copioso lo scambio di lettere e cartoline tra i due, interrotto dalla scomparsa di Brockhaus, che impedì anche la pubblicazione delle Memorie, che uscirono in edizione integrale solo nel 1960.

Una cospicua serie di cartoline testimonia il viaggio di Ravà nell’estate del 1910 a Dux, in Boemia, nel castello dove Casanova finì i suoi giorni come bibliotecario, e alle cui raccolte il conte di Waldstein gli diede piena licenza di accesso. Innumerevoli i documenti inediti qui scovati, come quelli che costituivano la biblioteca personale di Casanova, oltre a preziose prime edizioni delle sue opere e le lettere delle sue numerose amiche e amanti, copiate da Ravà per studiarle a Venezia e che, rilette senza preconcetti, portarono alla pubblicazione delle Lettere di donne a Giacomo Casanova (1912).

Alcuni articoli sul Marzocco testimoniano un primo riordinamento dell’enorme massa documentaria esaminata; Studi casanoviani a Dux è il primo degli oltre venti contributi dedicati da Ravà a Casanova e al suo mondo. I materiali raccolti permisero a Ravà di pubblicare, nel 1910, un primo Contributo alla bibliografia di Giacomo Casanova, cui seguirono molti altri articoli presenti nel suo archivio insieme ai manoscritti e ai materiali preparatori utili alle pubblicazioni.

Il Fondo Ravà, pervenuto negli anni Sessanta del Novecento al Museo Correr, contiene anche una preziosissima raccolta di prime edizioni delle opere casanoviane (ad esempio quelle, eccezionali, dell’Jcosameron, del 1787, e dell’Histoire de ma fuite, del 1788) ed esemplari di successive edizioni, di varia natura e formato, e in più lingue europee, testimoni di un nuovo successo della figura di Giacomo Casanova.

Scopri di più sul collezionista Aldo Ravà e i suoi studi su Giacomo Casanova >

La mostra è visitabile dal 29 agosto al 2 novembre 2025, con l’orario e il biglietto del Museo.